J’ai déjà dû voir Mark Knopfler à 5 ou 6 reprises en concert, et pourtant je n’en ai parlé qu’une fois ici, et ça remonte à juin 2006, lors de sa tournée pour son album en duo avec Emmylou Harris.

Mark Knopfler c’est un des monstres sacrés de mon univers musical. Une des idoles de mon adolescence. Le type qui balance le riff de guitare légendaire sur l’intro de Money for Nothing, l’un des titres emblématiques de son ancien groupe, Dire Straits.

Dire Straits et Queen, c’était mes deux groupes préférés quand j’étais ado, et j’aurais bien été en peine de choisir entre ces deux-là. Le premier 33 Tours que je me sois acheté, fut le double album best-of de Dire Straits*, en 1988 ou 1989 je ne sais plus exactement.

J’ai encore aujourd’hui au fond de moi ce qui fut l’une de mes plus grosses déceptions de l’époque, ne pas avoir pu assister au concert de Dire Straits qui avait lieu à quelques kilomètres de chez moi, au Stadium de Bâle : ma mère avait avancé comme raison à cette interdiction l’argument franchement fallacieux selon lequel j’avais une épreuve de Baccalauréat le lendemain matin. Mon ami Nico, qui était en Bac Pro lui, y était allé, et m’a par la suite confirmé ce que je savais déjà : le concert était génial. En revanche ce que je ne savais pas encore à l’époque, c’est qu’il s’agissait de leur dernière tournée avant la séparation définitive du groupe… Un rendez-vous raté, et de manière irrattrapable.

Mon premier 33 Tours...

Ce dimanche 12 mai donc, je suis allé le voir au Zénith de Strasbourg. Pour la dernière fois. En effet, Mark Knopfler a annoncé qu’à bientôt 70 ans, cette tournée serait sa dernière. Il tourne définitivement la page des tournées mondiales ; l’exercice est trop fatiguant, trop énergivore.

Ça m’a fait quelque chose, en réalisant, alors que je l’écoutais et le voyais sur scène, qu’il n’y aurait pas de « prochaine fois ». D’abord j’ai réalisé à quel point sa musique live m’avait manqué et me faisait du bien. Pourtant ses chansons font quasiment partie de mon quotidien, j’en écoute partout, en voiture ou au boulot, j’en colle des morceaux dans toutes les compils que je me concocte**. Impossible pour moi de faire l’impasse sur Knopfler. Mais en live, c’est encore autre chose. C’est… indescriptible. Alors depuis 2015 et son Tracker Tour, le temps commençait à faire long…

Ensuite parce que Mark Knopfler fait partie de ces artistes dont certaines chansons sont connectées plus intimement que les autres à ma vie. On n’a pas souvent eu l’occasion de parler musique avec mon père, mais il y a eu deux titres pour lesquels il m’a dit, alors que j’étais en train de les écouter, qu’il les aimait et les trouvait beaux : If It Be Your Will de Leonard Cohen, et Brothers in Arms de Dire Straits. Alors forcément, ces morceaux-là ont pour moi une signification spéciale, et évoquent des souvenirs et émotions à part.

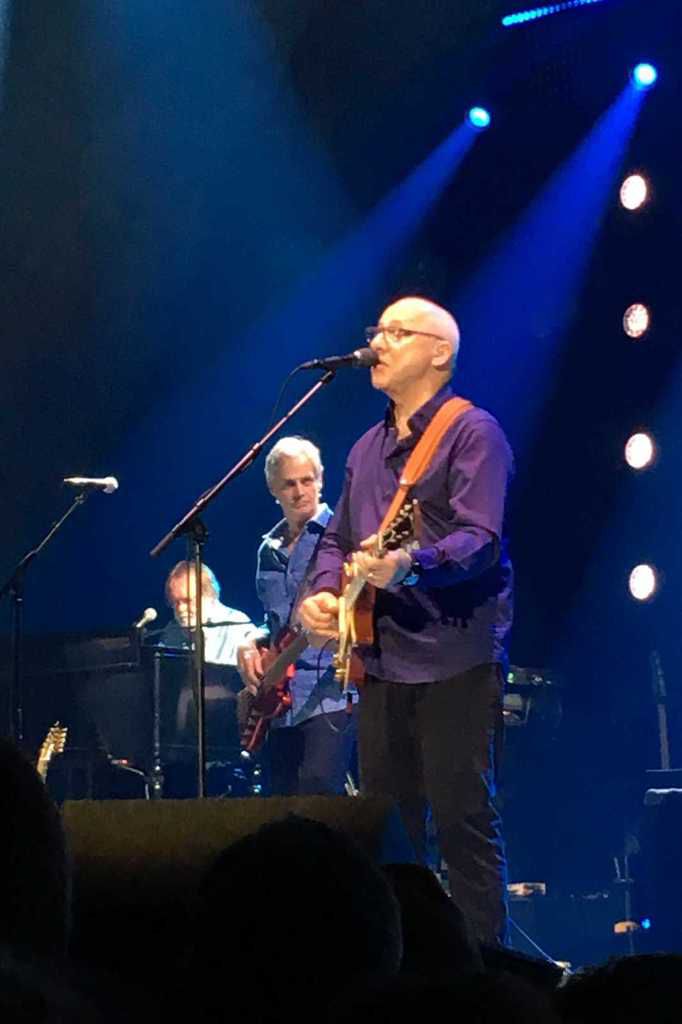

Et puis, quand les gens se sont enfin décidés à se lever pour envahir le devant du parterre (je trépignais et n’attendais que ça de tout le concert), j’ai pu m’approcher de la scène, et apprécier les derniers titres du concert à quelques mètres des artistes. J’avais bien remarqué depuis mon siège à quel point Knopfler se déplaçait lentement et à pas mesurés sur scène, qu’il faisait des gestes très lents pour changer de guitare entre les morceaux. En m’approchant j’ai pu constater à quel point les années ont pesé sur lui. L’homme est fatigué, il le dit et cela se voit. Le musicien est vieux et il a besoin de jouer quelques chansons assis au cours des deux heures de concert, il ne s’en cache pas. Mais l’artiste reste bien vivant. Ses mains restent celles du guitar hero qu’il a toujours été, précises et sûres. Sa voix n’a pas bougé, l’écossais continue de manger ses mots mais la tonalité est toujours la même, imperturbable.

Mark Knopfler et son Big Band

Côté spectacle, Mark Knopfler a un tel répertoire qu’il a pu piocher des morceaux emblématiques de ses différents albums. Il aurait sans peine pu faire un concert complet de tubes s’il l’avait voulu, entre les siens en solo et ceux de Dire Straits il y aurait largement eu de quoi faire. Mais il a tout de même tenu à jouer des morceaux du nouvel album (les très belles My Bacon Roll et surtout Matchstick Man), et pour le reste n’a pas forcément choisi les titres les plus connus (par le grand public j’entends, moi il m’a fait très plaisir à ce niveau-là!). Je retiendrai surtout l’ouverture avec Why Aye Man, une superbe interprétation de Sailing to Philadelphia ou encore la remuante Postcards from Paraguay. Évidemment il y a eu des reprises de Dire Straits, comme avec l’incontournable Romeo and Juliet, Your Latest Trick, Local Hero et bien sûr les deux méga-hits Money for Nothing et Brothers in Arms.

Et puis mon petit plaisir personnel, que Mark Knopfler ne joue que pour moi à chaque fois que je vais l’applaudir : l’immense Speedway at Nazareth avec sa montée en puissance interminable avant que le batteur ne se mette à enfin envoyer sur sa grosse caisse et sa caisse claire… Ce titre me file la chair de poule à chaque fois, et son effet sur moi est encore décuplé en live… du pur bonheur.

Comme c’est sa dernière tournée, je pense que « l’homme tranquille du rock’n’roll » a décidé de se faire vraiment plaisir, il a donc convié à l’accompagner ce que l’on peut appeler à juste titre un « big band », avec pas moins de 10 musiciens autour de lui sur scène. Et puis pas des manchots les gars, tous sans exception multi-instrumentistes, ce qui a permis d’entendre des tas de sons différents, allant des percussions au violon, en passant par différentes flûtes, mais aussi cuivres, claviers, basses, contre-basse, saxo, cornemuse, accordéon, sans oublier bien entendu les plusieurs guitares qui ont émaillé le concert de leurs diverses sonorités.

Sûr, pour ce qui est de la musique, Mark Knopfler connaît les bonnes choses, et sait les partager.

Alors voilà, c’était mon dernier rendez-vous avec ce grand monsieur de la musique sur scène, cet immense artiste, Mark Knopfler. Le premier avec Dire Straits fut raté. Mais celui-ci, comme tous ceux qui l’ont précédé, a été parfaitement réussi.

So long Mister Knopfler.

L'homme tranquille du rock'n'roll

* en même temps que le 33 Tours de la BO du film… Cocktail !! Vous marrez pas, il y a de la super zique dans ce film !!

** oui, si je n’ai pas l’âme d’un DJ Monblaireau, je me fais régulièrement des compilations au sein desquelles viennent se côtoyer aussi bien un Leonard Cohen qu’un Bernard Lavilliers, un Eric Clapton, un Fred Blondin, un Randall Bramblett, un Josh Rouse, un Serge Reggiani, un Sting, une Annie Lennox, un Georges Moustaki, un Bruce Springsteen, des Moutain Men, un JP Nataf, un Tony Joe White, un Joe Dassin, un Tom Petty, un William Sheller, un Chris Rea, un Bob Dylan, un Claude Nougaro, un Nathaniel Rateliff, un Jacques Brel, un Johnny Cash, un Serge Gainsbourg, des Suarez, un Murray Head, un Adam Cohen, un Alain Bashung, et j’en passe des dizaines d’autres...

PS : un immense merci à ma petite sœur pour ses photos !!

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10592698-1503173041-8545.jpeg.jpg)