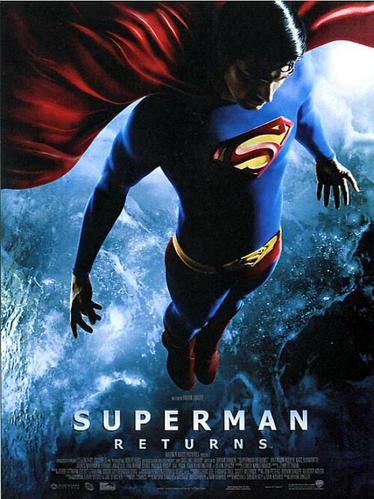

Après Batman Begins de Christopher Nolan en 2005, DC relance sur grand écran la carrière de l’autre icône incontournable de son catalogue de super-héros : Superman. Et quel héros ! De tous, il est réputé être le premier (ce sont ses créateurs Joe Shuster et Jerry Siegel, qui ont posé en 1938 avec lui les jalons du comic de super-héros), et surtout le meilleur.

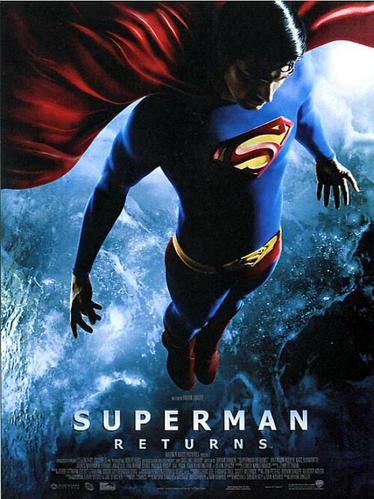

Dans Superman Returns, on est projeté plusieurs années après l’histoire du dernier film de la licence (Superman IV, 1987), durant lesquelles Superman (Brandon Routh) avait disparu de la surface de la Terre pour se rendre à l’emplacement de sa planète détruite Krypton, pour y chercher des réponses sur son passé. Quand il revient sur Terre, il découvre que le monde a appris à se passer de lui, y compris sa chère et tendre Loïs Lane (Kate Bosworth), mais il sera très vite remis à contribution face au danger imminent que représente un Lex Luthor (Kevin Spacey) plus revanchard que jamais et bien décidé à prendre le contrôle de la planète entière, en utilisant pour cela la technologie kryptonienne laissée à l’abandon pendant son absence par Superman…

Voilà pour le scénario somme toute assez simple.

Pour tout dire, moi qui suis un grand amateur de super-héros de toutes sortes, je n’ai jamais accroché à Superman, le prototype pourtant parfait du genre. Il est justement trop « parfait ». Rien ne peut lui résister, rien ne peut l’arrêter, rien ne peut le surpasser. Possédant un pouvoir incommensurable (puissance sans limite, super-vitesse, sens exacerbés, vision à rayon X, rayons occulaires dévastateurs, souffle réfrigérant, résistance à tous les impacts ainsi qu’au vide et aux températures extrêmes,…) et l’âme d’un éternel boy-scout, Clark Kent alias Superman est au sommet de ce qui se fait de mieux en termes de surhommes.

Ce trop plein de pouvoir fait de lui un héros qui ne craint rien ni personne, il est invulnérable, intouchable, imbattable. Au point qu’il en devient très vite si lisse qu’on a du mal à s’intéresser à son sort et pour cause : comment s’inquiéter pour quelqu’un qui ne risque jamais rien et dès lors, comment trouver de l’intérêt à ses aventures dont il sortira toujours vainqueur puisqu’il incarne la perfection ?

Non pas qu’il y ait tant de suspense avec les autres super-héros, eux aussi finissent la plupart du temps par gagner (quoique cette tendance commence à perdre du terrain au profit de quelques losers et de héros subissant de cuisants échecs, bien que ce ne soit pas la règle générale en la matière), mais dans le cas de Superman on ne peut même pas croire un instant qu’il puisse se trouver en danger, ce qui à mes yeux annihile d’entrée tout l’intérêt d’un récit.

Les scénaristes ont bien tenté avec les années de poser des limites à son invincibilité, en le rendant sensible à la kryptonite par exemple, mais ce genre d’artifices et d’astuces de narration ne sont pas déclinables à l’infini, ce qui limite d’autant les mésaventures potentielles du héros rouge et bleu.

Et pourtant, très curieusement, alors que lire Superman a plus tendance à m’endormir qu’à me tenir en haleine, à chaque fois que je le vois sur un écran de cinéma, c’est tout l’inverse. Comme si quelque chose de magique se produisait… C’était déjà le cas avec le Superman incarné par l’inoubliable Christopher Reeve dans les films de l’innovant et précurseur Richard Donner, et cela fonctionne encore une fois avec cette nouvelle version plus moderne : je trouve Superman au cinéma bigrement enthousiasmant !

À la condition expresse d'accepter l'idée qu'une paire de lunettes puisse devenir un déguisement qui permette de ne pas être reconnu par ses proches Superman Returns a en effet plus d’un point positif jouant en sa faveur (j’occulte volontairement dans cette chronique les aspects négatifs et autres petits défauts du film).

Tout d’abord, cela tient à la personnalité et aux qualités de son réalisateur, Bryan Singer (qui a délibérément préféré déserter la pré-production de X-Men 3 pour se lancer dans l’aventure hasardeuse d’un nouveau Superman). Bryan Singer avait déjà bien potassé son sujet avec les mutants de Marvel, et il arrive encore une fois avec ce film à un mariage harmonieux entre personnages de comics et support cinématographique, là où tant d’autres se sont cassé les dents sur la cruciale étape de « l’adaptation » d’un medium à l’autre.

Son sens du storry-telling et de la mise en valeur des personnages compense son manque d’aisance avec un monde qu’il ne connaît finalement de son propre aveu que très peu, celui des super-héros.

Aussi bizarre que cela puisse paraître, c’est peut-être justement là que Singer fait la différence avec d’autres. Quand certains réalisateurs, fans auto-proclamés d’un super-héros, s’enlisent dans les difficultés à extirper leur personnage de son carcan de papier (l’exemple parfait : Mark Steven Johnson sur Daredevil), Bryan Singer sait en retirer le meilleur et le traduire dans un langage et un format nouveaux, ceux du 7ème art, de l’image en mouvement, du cinéma, bref son mode d’expression à lui ! Et force est de constater que cela lui réussit : il est parvenu à adapter ceux qui semblaient inadaptables au cinéma, les X-Men, aussi n’est-il pas surprenant qu’il ait pu si bien relever le défi de redonner vie à celui que tout le monde avait enterré en même temps que nous quittait son incarnation à l’écran, Christopher Reeve.

Car Bryan Singer a réussi : comme l’annonce le titre du film, Superman est à nouveau là ! Son interprète Brandon Routh, a ce qu’il faut de simplicité, d’humilité et de justesse pour parvenir à s’effacer derrière l’icône et à donner corps sans le dénaturer à un Superman qu’on a l’impression de toujours avoir connu. Un peu comme si ça avait toujours été lui, un peu comme si c’était encore Reeve qui revêtait le costume rouge et bleu…

Et l’autre tête d’affiche, Kevin Spacey, n’est pas en reste dans le rôle de Lex Luthor ! Physiquement en plein dans le personnage, Spacey parvient par son jeu parfait à interpréter un Luthor plus vrai que nature, machiavélique à souhait, à l’esprit génial et à l’ego surdimensionné, non sans un sens de l’humour pince sans rire et nihiliste du meilleur effet.

Mais surtout, ce qui fait la grande force, incontestablement, de ce Superman Returns, ce sont les images, toutes plus belles les unes que les autres. Des effets spéciaux à tomber par terre de réalisme et parfaitement mises en valeur dans les scènes d’action du film. La scène d’ouverture, où l’on voit Krypton disparaître dans l’explosion de son soleil devenu géante rouge puis naine blanche et supernova est superbe, le sauvetage aérien du boeing est à couper le souffle et que dire de la balle de revolver qui vient s’écraser contre la rétine de Superman… énorme !!!

Enfin, enfin on voit un super-héros voler vraiment ! Car quand on voit Superman voler, on n’a aucun doute : c’est tout à fait évident que ce type là vole aussi naturellement que moi je marche. Cela peut paraître bête à dire, mais rien que ça c’est déjà bluffant et terriblement excitant à mes yeux.

Et cerise sur le gâteau, deux clins d’œil aux fans des films de Superman version Reeve sont présents : les images réutilisées de Marlon Brando en Jor-El, père naturel de Superman, qui s’adresse à lui dans son repère glacé, sa forteresse de solitude.

Mais aussi et surtout, la musique, intégralement reprise du film de 1978, signée John Williams. Bryan Singer le dit volontiers lui-même, et je partage pleinement son avis à ce sujet : « la musique de John Williams est si parfaite qu’il était inutile de chercher à en composer une nouvelle ». Et pour cause : quand au début du film le thème si connu de Superman retentit, on est littéralement pris d’un frisson de plaisir et d’enthousiasme, et les images étant à l’avenant de l’émotion musicale, alors que le film commence à peine on est déjà conquis…

En tout cas, avec moi ça a marché à fond.

Pas de doute : Superman est de retour.

:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-10592698-1503173041-8545.jpeg.jpg)